原标题:犇牛聚财

聂龙宇博士:“药企也有国家级科研平台”

人民日报记者 杨远帆

采访开始前两个小时,聂龙宇才参加完在深圳的学术会议。“公司今年给我安排了6场这样的会议,这是第二场,收获很大。”

“从本科的生物技术,到硕博的微生物学,学校给我们提供了多样化的学习平台。”回忆起自己的从学过往,聂龙宇感受深刻。“我是研究微生物学方向的犇牛聚财,硕博阶段的研究经历,让我更加确信要学以致用。”

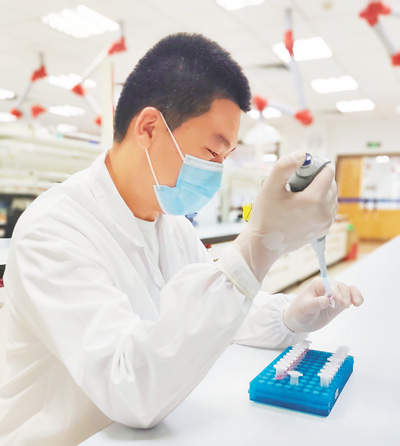

聂龙宇在提取细胞核酸标本。东阳光药业供图

2023年,聂龙宇从武汉大学生命科学学院博士毕业。与身边多数同学的选择不同,他向7家生物医药企业投出简历,最后走进了东阳光药业抗感染新药研发全国重点实验室。

“药企也有国家级科研平台,这是最吸引我的地方。”参与立项评估新项目可行性、评价药物的抗病毒活性、统筹药物研发上下游团队、开展转化医学研究……在这方天地里,像聂龙宇这样的新人有了施展才能的广阔舞台。

纸上得来终觉浅。入职不久,聂龙宇就接到了一项调研任务。“我还是按照以往的研究方法,查文献、建模型、做分析。”没过多久,这份调研报告被退回来了,跟着这份调研报告一起被退回案头的,还有另一位从业数十年同事的调研报告。“我当时大受震撼,同事的这份调研报告涵盖了市场分析、临床需求、药物设计和专利汇总等方面,非常详尽周全。”

从那以后,聂龙宇不放过任何现场学习他人调研汇报的机会,甚至从头学起了药理学专著。“学校教给我的一身本领,应该多付诸产学研互动,才能把‘研究成果’变成药盒子里的希望。”

面对项目难题,带领团队不求外援、自力更生,捧回“季度之星”奖杯;为了更好提升自身能力和参与项目研发,主动参加考核,以优异成绩成为部门项目负责人之一……如今,聂龙宇手头多个新药项目齐头并进。围绕细菌和病毒,与常见的病原体斗争成为他的“主战场”。一次次项目会上,一份份调研报告里,他和小伙伴的目标越发清晰,“我们不能总追着别人跑。现在做的这几个项目,哪怕有一个成功,就是前进的脚印。”

“3年吃透临床前药物开发全流程,5年必须有一个项目进临床。”办公桌电脑前,一张黄色便签格外醒目。这是聂龙宇给自己做的职业规划,更是他希望给自己科研生涯写下的醒目注脚。“国内创新药研发还有很大提升空间。”言语间,他有着一股坚定:“创新药研发不能只跟随欧美国家的脚步,不能亦步亦趋,我们要做中国人自己的创新药,在创新药历史中留下专属于我们的痕迹。”

整理完周末学术会议的资料,新一周的科研任务又将开启。实验室里,无数个像聂龙宇一样的身影正在蓄力。“从前总听说中国药企做不出优秀的创新药,”聂龙宇轻轻叩了叩桌上的便签犇牛聚财,“总有一天,这句话会变成‘从前’。”

天臣配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。